ここでは、佐藤研究室が最近興味を持っている研究テーマについて、いくつか例を挙げながら紹介します。(一部編集中です。)

プロジェクト例1: ディスプレイサーフェス拡張技術(Surface Augmentation)の研究

テレビやスマホ等に搭載されている(「平ら」で「硬い」)ディスプレイは、文字や画像情報を表示するのに適しており、今日でも便利に使われています。しかし、何でも表示できるというわけではなく、例えば立体的な形状を持つデータ(3DCGやキャラクター等)を表示する場合、「手で形状に触れられない」、「触っても硬い感触しかない」等の制約も存在します。

佐藤研究室では、これらの問題を解決するために、従来固定的であったディスプレイの表面に、形状・軟らかさ(剛性)・触った時の質感などに動的性を持つプログラマブルな素材を用いることで、人とディスプレイ内の情報(ゲームのキャラクター等)との肌を介した自然な対話を実現するディスプレイ技術の研究を行っています。

超広角プロカム応用技術およびイマーシブ映像空間構築技術に関する研究

立体的な構造物に複数のプロジェクタから映像を投影し、グラフィックスと実世界を高い没入感で融合させた映像コンテンツが様々な場所で体験できるようになってきました。しかし、複数プロジェクタ・カメラの設置やそれらのキャリブレーションは容易ではなく、実現可能な環境やコンテンツも限られるという課題があります。

そこで佐藤研究室では、この問題を根本から解決する新しいプロカムシステムとして、180度以上の画角を持ち、1台で全周囲投影および全周囲撮影を可能にする同軸プロジェクタカメラシステム「OmniProCam」技術を提案し、インタラクティブなプロジェクションマッピングがどこでも実現可能になるような世界を目指しています。このOmniProCamプロジェクトは東京科学大学小池英樹研究室(小池先生・宮藤先生)と協力して進めてきました。

また、超広角投影・超広角カメラ画像処理技術を応用した、没入的映像空間を実現する技術の研究を、企業との共同研究で進めています。

「物との一対一の対話」を再現・拡張する物体指向感覚提示技術の研究

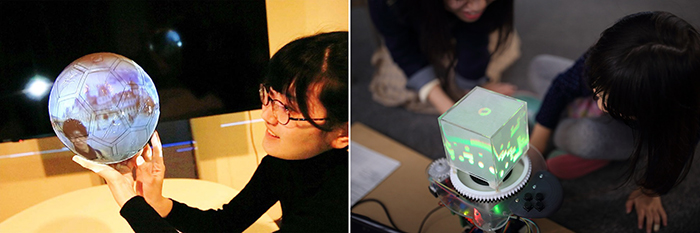

佐藤研では、形ある物に意識を向けた後のユーザと物との一対一の没入的インタラクションの可能性に着目し、これを再現・拡張する新しい物体指向のタンジブル情報提示技術の研究を進めています。

この情報提示技術は、視覚・触覚情報の提示のみならず、聴覚・嗅覚・味覚等の情報提示にも有効であると考え、様々なモダリティへの拡張も試みています。

例えば、この写真のデバイスは音楽鑑賞用スピーカデバイスです。設置されたスピーカから聞こえてくる音楽を「ただ耳で聴く」だけの音楽鑑賞より、音を出している「形ある物体(音源)を直接手にとり」、耳を近づけたりしながら音の構成要素を能動的な動作で聞き分けながら楽しむことを可能にする、新しい音楽鑑賞技術を提案しています。

消防防災技術・医療教育技術に関する共同研究

その他の応用研究プロジェクト: アート・エンタテインメント応用、教育応用、連携等

佐藤研究室では、上記のような様々なビジョンをもとに開発した新しいインタラクティブディスプレイのプラットフォームおよびそれらのベースとなるディスプレ/インタフェース技術を、積極的に「人を楽しませる・人を助ける」システムへ応用し、研究技術を楽しく世界に広める試みを行っています。

※PacPacは現在石川県小松市にある「サイエンスヒルズこまつ」にて展示中(稼働中)です。

※なお、上記いずれの研究プロジェクトにおいても、最初に研究のアイディアを考えた後にコンセプトを尖らせるための議論を重ねます。その後、プログラミングや電子工作、3Dプリンタ等の試作開発技術を用いて実際に体験可能な試作機の開発を行います。また、同時にUnity等を用いていくつかのキラーアプリケーションの試作開発を行います。そして研究の最終段階では、開発した画像処理システム・映像投影システムやアプリケーション等の性能や使いやすさを評価したうえで論文を執筆します。これらの研究プロセスは、チームワークで取り組んでいきます。